船舶代理店業

当社は船舶運航会社又は船舶運航日本総代理店の依頼に基づき、高知港、高知新港、須崎港へ入港する内航及び外航船舶の代理店業務を行っています。船舶の入出港に必要な手続きや各種手配を船舶(船長)に代わり行っています。また荷主や荷役会社と船舶の間に立ち、荷役が円滑に行えるようサポートしています。

- 船舶の各種情報入手、提供

- タグボート、ラインボート・綱取、パイロット等の代行手配

- 各種申請業務の代行、荷役協定の代行

- 船員に関する業務やその対応

- その他

主要取扱貨物船

■ 高知港 / 高知新港

内航バラ積み船、内航タンカー、定期コンテナ船、不定期外航バラ積み船 等

■ 須崎港

不定期外航バラ積み船 等

客船業務

■ 高知新港

国内外の大型客船 (飛鳥Ⅱ、にっぽん丸、ダイヤモンド・プリンセス他)

主要取引先

NSユナイテッド内航海運株式会社 第一中央汽船株式会社 日本郵船株式会社 NYKバルク・プロジェクト株式会社 郵船クルーズ株式会社 株式会社商船三井 商船三井ドライバルク株式会社 商船三井クルーズ株式会社 上野トランステック株式会社 鶴見サンマリン株式会社 昭和日タン株式会社 インチケープ・シッピング・サービス株式会社 株式会社ウィルヘルムセン・ポート・サービシズ・ジャパン 東興海運株式会社 イースタン・カー・ライナー 株式会社新来島高知重工 同和ライン株式会社

通関業

弊社には通関士が4名在籍しており、関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は 承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続を依頼者の代理又は代行して行っています。

- 輸出、積戻し又は輸入の申告から、それぞれの許可を得るまでの手続

- 特例輸入者の承認の申請から、その承認を得るまでの手続

- 船用品又は機用品の積込みの申告から、その承認を得るまでの手続

- 保税蔵置場、保税工場若しくは総合保税地域に外国貨物を置くことの申請から、その承認を得るまでの手続

- 保税工場又は総合保税地域において外国貨物を保税作業に使用することの申請から、承認を得るまでの手続

- 総合保税地域において外国貨物を展示・使用することの申請から、その承認を得るまでの手続

- 保税展示場に入れる外国貨物について、積卸、蔵置、内容の点検・改装、展示・使用等をすることの申告から、その承認を得るまでの手続

商品の関税は同じ様に見える商品であっても、その商品の特長や材質等によって関税率が異なることも多々あります。そして、適正な輸入申告を行わないことで、追徴課税を請求されたり、輸送が差し止めにあったりというトラブルにつながる事もあります。 弊社の少数精鋭スタッフによる通関手続きで、お客様の輸出入業務が少しでも迅速に、そして、余分な追加費用を支払わなくてもいいよう、御社ビジネスをサポートしてまいります。 また、お客様のスケジュールに合わせ、輸出貨物のコンテナへのバンニングの手配やブッキング、輸入貨物の指定場所への貨物を納入する為にデバンニング・ドレージ等の手配なども承っています。

密輸撲滅キャンペーン

税関検査立合

渡船運航業

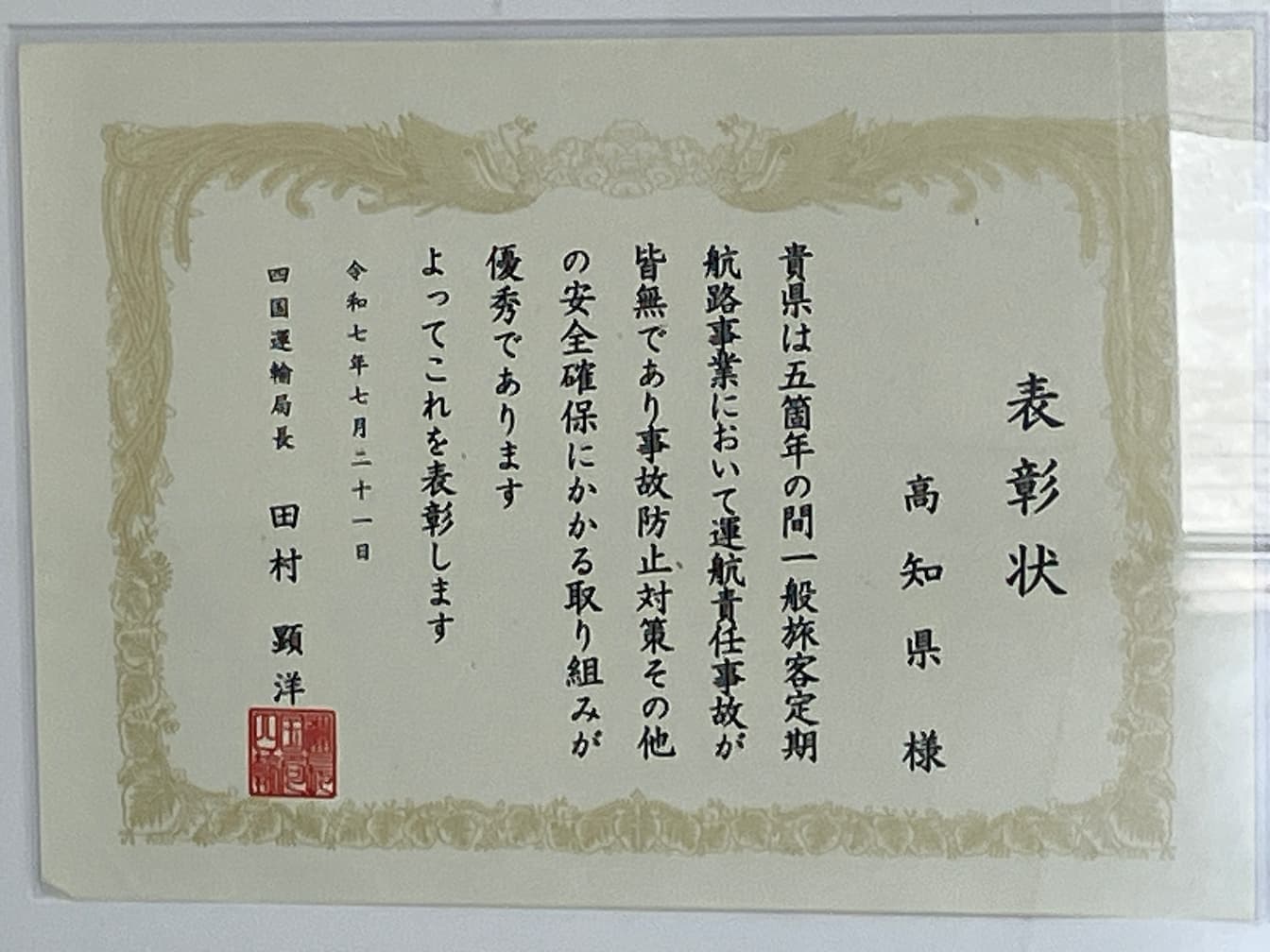

2004年(平成16年)4月1日より、弊社は高知県から「渡船龍馬」の運航業務を受託しています。

県営渡船の起源は明確ではありませんが、明治初期には官許による地区共同運航の渡し船がすでに運航されていたとされています。

県営渡船として制度的に整備されたのは、1949年(昭和24年)に制定された「県営渡船船手就業規則」が最初の記録です。

戦後の復興期には造船所などへの通勤客が増加し、利用者の利便性向上のため、1959年(昭和34年)4月に高知県が一般旅客定期航路事業の免許を取得。

県道弘岡下種崎線の一部として、一般旅客および二輪車を対象に無料で運航が開始されました。

その後、2002年(平成14年)7月12日に浦戸大橋が無料開放されたことに伴い、一隻体制での運航となりました。

併せて車両の乗船を制限し自転車と125cc以下のバイクのみ乗船可能として運航されています。

2024年度(令和6年度)の年間乗船者数は約39,000人で、浦戸大橋開通前の約635,000人と比較すると約1/16に減少しています。

しかしながら、地元住民にとっては今なお欠かせない交通手段であり、四国遍路の32番札所「禅師峰寺」と33番札所「雪蹊寺」を結ぶ浦戸湾を渡る数少ない遍路道としても知られています。

さらに、2025年(令和7年)7月1日、電気船「浦戸」が新たに就航しました。

これにより、長年親しまれてきた「龍馬」は同年6月30日をもって引退しました。

「浦戸」は推進力を含むすべての動力を電気で賄う船であり、充電には再生可能エネルギーを活用。

運航に伴うCO₂排出量をゼロにすることで、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを進めています。